メディアアーティストであり、研究者であり、全国各地の大学で教鞭をとり……枠にとらわれず活躍する落合陽一さん。2025年には大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null²(ヌルヌル)」を手がけ、大きな話題を呼んだ。

万博という大舞台で、誰も見たことのないものをどのように完成させていったかに迫った前編に続き、今回は内側に芽生えたイメージをアートとして形作るために彼が歩んできた道のりや、発想を広げていくための習慣について聞いた。

「興味が転がり始めれば勝ち」――彼の創造への入り口は、今日も日常のどこかに開いている。

落合陽一

メディアアーティスト。1987年生まれ、2010年ごろより作家活動を始める。境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開。 筑波大学准教授、東京大学准教授、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)テーマ事業プロデューサー。 写真集「質量への憧憬(amana・2019)」NFT作品「Re-Digitalization of Waves(foundation・2021)」など。

「人類がやったことのないアウトプット」をつくりたい

落合:アーティストになろうと思ったのは22歳くらいのころです。子どものころからコンピューターでCGをつくったりするのは好きだったけれど、自分にとってコンピューターは当たり前のものすぎて、別にそれが得意だとか仕事にしたいとかは思っていませんでした。でも、大学で情報学を専攻したら、周りにコンピューターやメディアアートを仕事にしている人がたくさんいて「これで食べていけるんだ」と知った。それで、自分もメディアアーティストになりました。

当時からずっとものづくりの根底にあるのは「人類がやったことのない不思議なアウトプットをつくりたい」というモチベーションです。誰もつくったことのないもので、誰も見たことのない着地がしたい。今回の万博だったら、それが「光学的な変形を起こす鏡を使って彫刻的な建築をつくりたい」になりました。

落合:単純に研究が楽しかったのと、研究者は新しい道具やユーザーインタフェースをつくれるからです。それに、技術を理解している研究者は、アートをつくるときにデータやプログラムを通じて制作会社と対話ができます。シミュレーションや構造計算と並行して「このあたりは光の集光点構造ができそうだから、こういう手を考えておこう」とか「ここのたわみ、CGでどうデザインすればいいだろうか」みたいな話も進められて、議論が深まる。万博のパビリオンでも、自分が工学部でヒューマンインターフェースを研究してきたバックグラウンドがあるからこそ、人材を集めたり、シミュレーションがわかったり、自分でも必要なプログラムを迅速に書けました。

でも、研究だけしかしていないと、それはそれで作品のフィニッシュが粗くなっちゃうんです。研究者がつくるものは技術に重きを置くため、面白いと感じられないことがある。一方で、アーティストのつくるものは専門的な技術の裏付けが少なく、面白さが伝わりにくい場合もあるかもしれません。僕は両方そろったものをつくりたいから、どっちにも尖るしかないんですよね。

今度はもう少し数学をやりたいなと思っています。あまり得意じゃないんだけど、いまやったらなにか生まれそうな気がして。

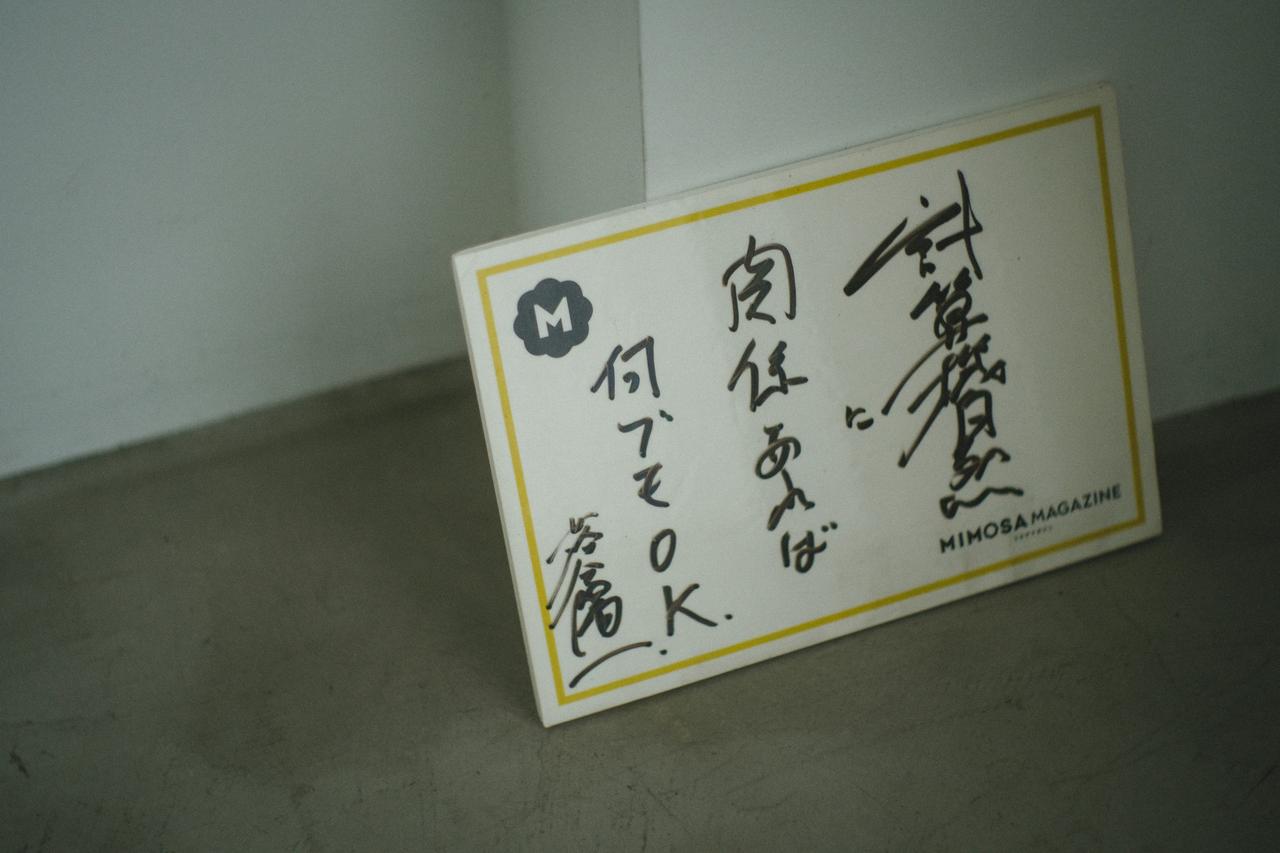

落合:そうですね。興味は研究者にとってもアーティストにとっても大事なものだから、自分に近しいことや縁のあったことをどんどんやってみて、その興味が転がり始めれば勝ちだと思っています。メインで探求してきた「計算機自然/デジタルネイチャー」(デジタル技術と自然現象が溶けあい、新たな自然の形を生み出す考え方)に関係あればなんでもいいし、デジタルネイチャーはすべてのことに関係がありますから。

※『古事記』や『日本書紀』に記された、太陽神の孫であるニニギノミコトが、地上(日向国の高千穂峰)に降り立ったという日本神話

落合:いや、いつも年度の途中で気づきます。今年のテーマは何かなぁってぼんやり考えながら手を動かしていって、ふとした瞬間に「今年はこれだったのか!」となる。去年のテーマはどう考えても「null」でした。